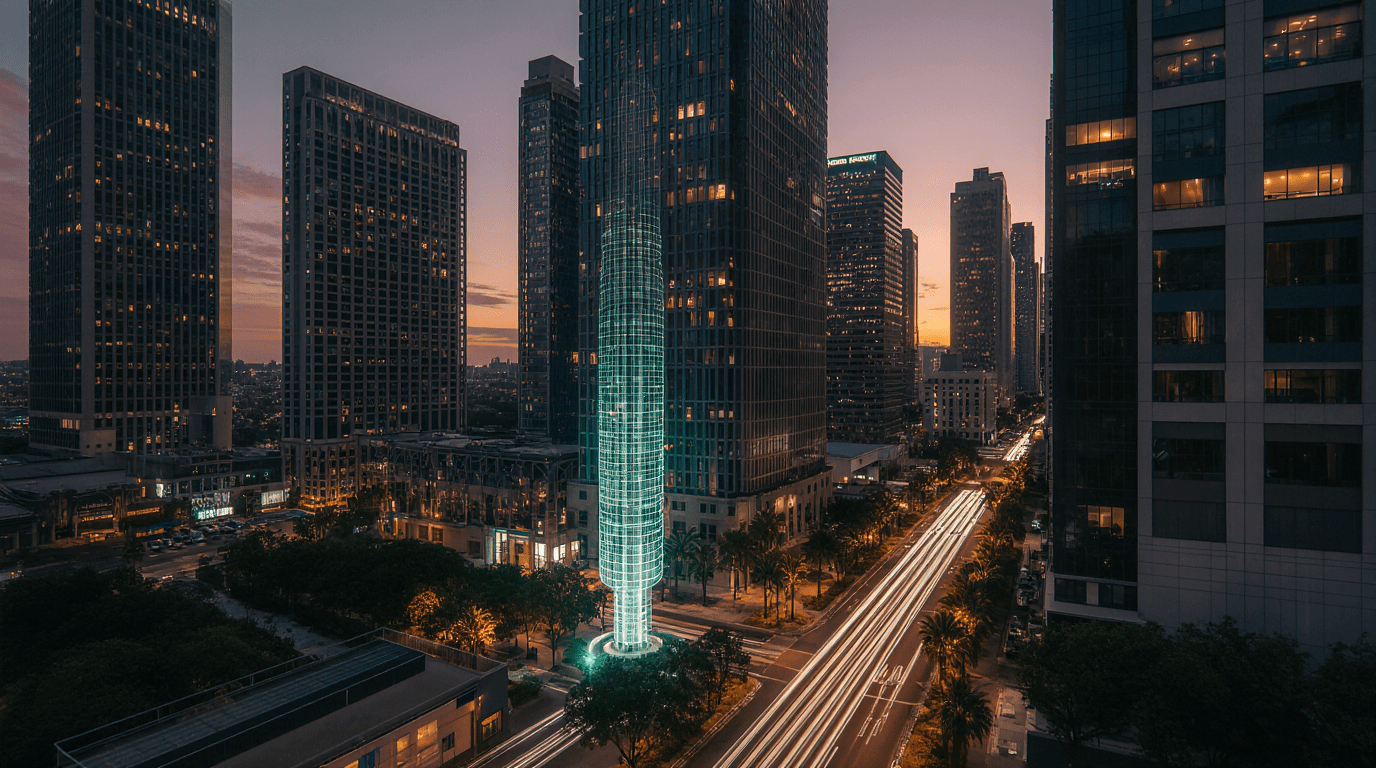

도시가 생각하기 시작했다

아침 안개 속의 송도는 조금 비현실적이다. 건물의 유리가 새벽빛을 받아 천천히 깨어난다.

길가의 나무는 미세먼지를 감지하고, 횡단보도는 보행자의 속도에 맞춰 신호를 늦춘다.

누군가는 말한다. “여긴 마치 도시가 사람을 관찰하는 것 같다.”

하지만 그건 관찰이 아니라 대화일지도 모른다. 도시가 인간의 숨결을 듣고, 스스로 리듬을 맞추는 대화.

송도 – 기술이 먼저 도착한 도시

한국의 첫 번째 스마트시티, 송도.

이곳은 2003년부터 계획적으로 만들어진 미래의 축소판이었다.

쓰레기는 진공관으로 사라지고, 에너지는 건물의 사용 패턴을 학습해 자동 조절된다.

교통 센서, 응급 네트워크, 공공 CCTV까지 — 도시의 모든 것이 ‘연결’이라는 말로 엮여 있다.

송도는 성공이자 실험이었다.

편리함이 넘치는 만큼, 어떤 사람들은 ‘감시당하는 느낌’을 받았다.

기술의 빛 아래에는 늘 그림자가 있다. 하지만 그 그림자조차 송도의 일부다.

필자는 그곳을 걸을 때마다, 인간이 만든 인공의 시스템 속에서 여전히 ‘인간적인 불완전함’을 본다.

바로 그 균열 덕분에 도시가 살아 있는 것처럼 느껴진다.

부산 – 바다가 닿는 곳까지 데이터가 흐른다

부산은 송도와는 결이 다르다.

이 도시는 기술보다 사람의 관계를 중심에 두고 있다.

‘부산형 스마트시티’는 항만 물류, 관광, 교통, 환경을 하나의 데이터 흐름으로 연결하지만, 그 데이터의 주인은 시민이다.

부산 데이터 허브에서는 시민이 직접 피드백을 남기고, AI가 그것을 정책으로 되돌린다.

그것은 마치 바다 같다. 조류처럼 흐르고, 물결처럼 되돌아온다.

데이터가 움직이는 방식이 인간의 관계를 닮아가고 있다.

이건 단순한 기술이 아니다. 사회의 감각이 바뀌고 있는 것이다.

도시의 심장은 이제 알고리즘이다

스마트시티의 심장은 전력망도, 도로망도 아니다.

그건 보이지 않는 데이터의 흐름이다.

AI는 도로의 혼잡을 예측하고, 병원 응급실의 환자 수를 예측하며, 심지어 날씨와 범죄 가능성까지 계산한다.

하지만 놀라운 건 그 모든 시스템이 감정의 리듬에도 반응하기 시작했다는 점이다.

부산의 체육시설 관리 시스템은 시민의 예약 패턴과 피로도를 분석해 사용 시간을 조정한다.

이건 단순한 행정 효율이 아니라, ‘삶의 박자’를 맞추는 일이다.

그리고 이런 기술의 확장은 도시의 여가와 스포츠 문화로 이어진다.

데이터 기반 스포츠 플랫폼 멜벳 은 AI 통계 기술을 활용해 경기 중 발생하는 방대한 정보를 실시간으로 분석하고 있다.

스마트시티의 네트워크와 이런 플랫폼이 만날 때, ‘데이터로 움직이는 엔터테인먼트’라는 새로운 장르가 태어난다.

스마트시티의 심장은 전력망도, 도로망도 아니다.

그건 보이지 않는 데이터의 흐름이다.

AI는 도로의 혼잡을 예측하고, 병원 응급실의 환자 수를 예측하며, 심지어 날씨와 범죄 가능성까지 계산한다.

하지만 놀라운 건 그 모든 시스템이 감정의 리듬에도 반응하기 시작했다는 점이다.

부산의 체육시설 관리 시스템은 시민의 예약 패턴과 피로도를 분석해 사용 시간을 조정한다.

이건 단순한 행정 효율이 아니라, ‘삶의 박자’를 맞추는 일이다.

그리고 이런 기술의 확장은 도시의 여가와 스포츠 문화로 이어진다.

데이터 기반 스포츠 플랫폼 멜벳은 AI 통계 기술을 활용해 경기 중 발생하는 방대한 정보를 실시간으로 분석하고 있다.

스마트시티의 네트워크와 이런 플랫폼이 만날 때, ‘데이터로 움직이는 엔터테인먼트’라는 새로운 장르가 태어난다.

이제 도시는 경기장 밖에서도 경기를 이어간다. 시민의 움직임 하나하나가 새로운 데이터가 되고, 그 안에서 기술은 인간의 열정을 읽는다.

AI는 단순히 기록을 남기는 것이 아니라, 팬들의 환호와 한숨까지 학습한다.

그 결과, 스포츠는 단순한 경쟁이 아니라 도시 전체가 공명하는 하나의 리듬이 된다.

그 리듬 속에서 기술과 인간은 같은 박동으로 숨 쉬고, 도시는 점점 더 인간적인 생명체처럼 성장해 간다.

도시와 인간, 서로를 비추는 거울

송도의 거리에는 전자 디스플레이가 실시간 공기질을 보여준다.

사람들은 그 숫자를 확인하며 “오늘은 괜찮네”라며 안도한다.

하지만 그 뒤에서 도시의 알고리즘은 그들의 이동을 기록하고, 에너지를 조정한다.

우리가 도시를 바라보는 동안, 도시도 우리를 바라보고 있는 것이다.

그건 약간의 두려움이자 신기함이다.

기술은 인간을 편하게 만들지만, 동시에 인간의 내면까지 비추기 시작했다.

어쩌면 진짜 스마트시티란, ‘효율’이 아니라 ‘이해’를 배우는 도시일지도 모른다.

나는 가끔 그런 생각을 한다.

도시가 우리를 닮아간다면, 언젠가는 우리도 도시의 기억을 닮게 되지 않을까.

건물의 불빛 속에는 사람의 피로가 있고, 지하철의 소음에는 하루의 리듬이 있다.

기계가 그 모든 걸 배운다면, 언젠가 인간이 잃어버린 감정까지 기록할지도 모른다.

손 안의 도시 – 앱과 사람의 연결

스마트시티가 물리적 공간을 바꿨다면, 모바일은 우리의 일상을 바꿨다.

스마트폰은 이제 도시의 리모컨이다.

버스 도착 시간, 전기 요금, 미세먼지 농도까지 — 모든 게 손끝에서 움직인다.

그리고 이 흐름은 디지털 엔터테인먼트에도 닿아 있다.

예를 들어 멜벳 APK 앱은 사용자의 관심사와 데이터를 분석해 개인 맞춤형 화면을 제공한다.

AI는 사용자의 시간대, 인터넷 속도, 언어 설정을 학습하며 경험을 미세하게 조정한다.

그건 단순히 ‘베팅 앱’이 아니라, 도시 속 개인의 리듬을 읽는 작은 기술 생태계다.

필자는 이런 앱을 볼 때마다, 기술이 단순한 도구가 아니라 ‘감각의 확장’이 되고 있음을 느낀다.

우리가 도시를 손안에서 조작할 수 있다는 건, 동시에 도시도 우리 마음 안에서 움직인다는 뜻이다.

기술의 속도에 인간을 맞추는 일

스마트시티의 기술은 매일 발전하지만, 인간의 감정은 그 속도를 따라잡지 못한다.

그래서 한국 정부는 2025년부터 ‘도시 데이터 윤리 가이드라인’을 제정해 시민 참여와 투명성을 의무화했다.

도시의 뇌가 아무리 똑똑해져도, 마음은 여전히 인간이 관리해야 한다는 뜻이다.

필자는 이렇게 믿는다.

도시는 이제 더 이상 단순한 공간이 아니다.

그건 인간의 의식이 외부로 확장된 형태이며, 기술의 미세한 진동 속에 우리의 생활이 새겨진 기록이다.

송도의 빛과 부산의 파도는 서로 다른 리듬으로 흐르지만, 둘 다 같은 질문을 던진다.

“우리는 이 도시와 함께 성장하고 있는가, 아니면 단지 그 안에 살고 있는가.”